以前組み上げた3Dプリンター・コダマトライナスをつかって、実際に3Dプリントを実行してみたいと思います。

過去記事:新型3Dプリンター・コダマトライナスを組み立てるよ!

今回使う材料はPLA。

本当は取り扱いのしやすいABSを使いたいところなのですが、まだトライナスのヒーテッドベッドが届いていないので、仕方ありません。

高品質な材料で定評のあるPolymaker社のPLA材料を使います。

3Dプリンター用PLAフィラメント PolyPlus PLA 1.75mm

プリント品質

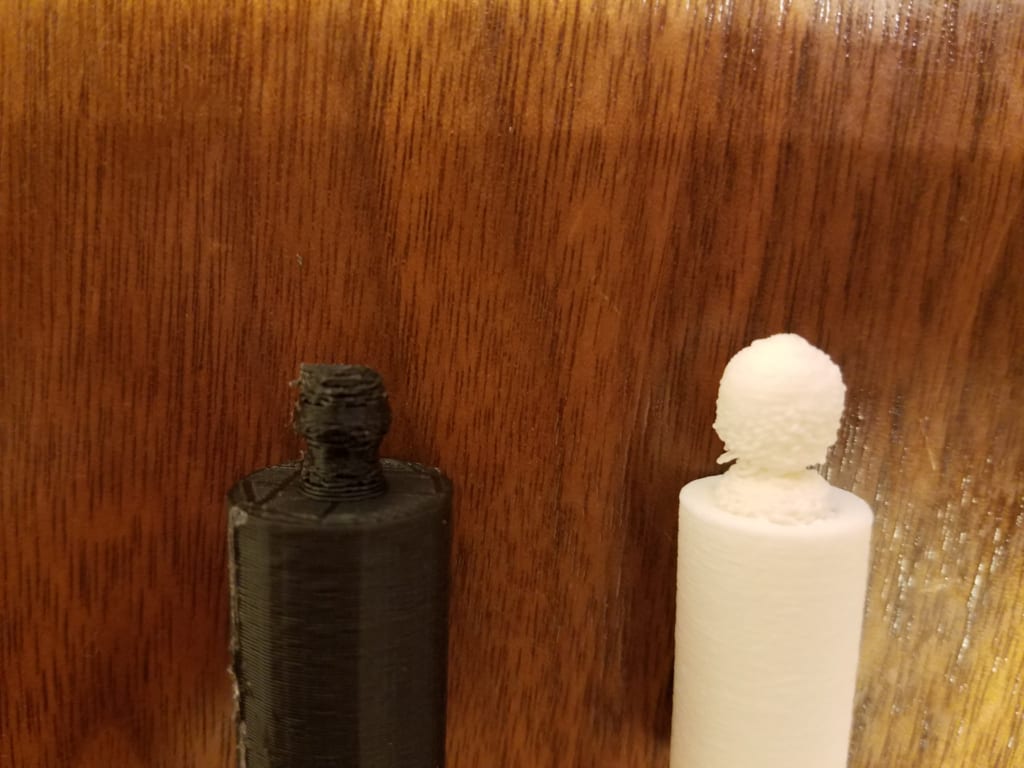

早速ですが、以前作成した円柱形状をプリントしてみました。

結果がこちら。

比較対象として以前ファイブラボでUP miniを使ってPLAをプリントしたものを右に並べています。

左の黒い方がトライナス、右の白い方がUP miniですね。

過去記事:ファブラボで3Dプリントしてきたよ。

実を言うと、ファブラボで3Dプリントしたときに、特にPLAだと持ち手上部の球面部分がうまく印刷できなかったので、少し形状を見直しています。

また、使っている材料も双方ともPLAではありますが、製造メーカーが異なっています。

なので、まったく同じ条件での比較にはなっていないのでフェアじゃない点はご容赦ください。

こうしてみると、胴体の円柱部分のようなシンプルな形状はとても綺麗に印刷できているのがわかりますね。

黒い方の左端部分がきたなくなっているのは、細長い形状でぐらついてしまったので、ガイドをつけて切り取った跡です。

問題は取手の球面部分ですが、こちらは双方ともあまり綺麗ではないですね。

特にトライナスの方は包帯のようになってしまっています。

球面は、積み上げていく過程で、下の部分が垂直面に対して45度以上の角度になってくるので、固まる前に下に落ちてしまうのです。

本来はこのような部分はガイドをおくなり工夫しないといけないところなので、まぁ仕方ないでしょう。

ただ、球の上の部分はUP miniの方が綺麗ですね。

感触なんですが、トライナスはオール金属製だからかヘッドがとてもキビキビと動きます。

それはそれでよいのですが、その分PLA材料がドロップしきる前に移動してしまえるので、ちょっと納豆の糸を引いたようなくずが残ってしまっています。

まあ、この辺はヘッドの温度調節と移動スピードの調整で綺麗にできるようになるかもしれません。

使い勝手

お次はトライナスの使い勝手について。

印刷用のスライシングソフトウェアはpangoというフリーソフトを使います。

トライナスフォーラムでの説明ページはこちら。

pangoは、UIもわかりやすく、使い方は簡単だと思います。

基本的なことは一通りできると思います。

UP miniのスライシングソフトウェア「UP」の方が高機能だとは思いますが、学術ソフトっぽいUIなのでpangoの方が親しみやすいかなと思いました。

ただ、注意すべきなのはpangoは3Dモデリングソフトから出力された「.stl」形式のコードを、「.pcode」形式の実行ファイルに変換することしかできないという点です。

つまり、PCと繋いで直接トライナスに印刷指示を出すことができないのですね。

一度.pcodeファイルをSDカードに入れて、それをトライナスにさして印刷開始という感じの使い方になります。

これは何回もやっていると、ちょっと面倒くさく感じてしまいますね。

PCからの直接印刷はSimplify3Dなど他のスライシングソフトを使えばできるみたいなのですが、こちらはまだ試していません。

ベッド

デフォルトで付いているアクリルっぽいベッドは、やはりちょっと滑りやすいです。

結構簡単に材料が剥がれてしまうので、積み上げている途中でぐらついてしまうことがあります。

こうなってしまうともう印刷失敗ですね。

ちょっとこの失敗比率が多いかなと思いましたが、形状があまり良くないかもしれません。

まぁ剥がしやすいという点では、利点と言えなくもないですが。

この辺はヒーテッドベッドで交換になると思いますので、評価はまた変わるかもしれません。

まとめ

テクニカルな形状でなければ、10万円代の3Dプリンターと比べてもプリンターとしての品質は全く問題なさそうです。

それよりも、ちょっとした操作法がわからなくなった時に調べられる情報元が少ないので、この辺りを自力でなんとかできる力が求められると思いました。

フォーラムから有用な情報を拾ってくることも時には必要で、正しい情報かどうかを見分けるリテラシーのようなものも必要になってくるように思います。