1171年、まだ33歳の若き英雄・サラディンは、エジプトのファーティマ朝の廃絶を宣言し、新たな王として君臨することになりました。

こうして、12世紀後半のイスラム世界は、シリアのヌールッディーン、エジプトのサラディンという2人の偉大な人物によって統治されることになりますが、同じくらい力のある者同士が境界を接して並び立っていれば、当然のことお互いに反目しあうことになります。

過去記事:

第一話 アラブがみた十字軍。

第二話 アラブの戦神と小さな希望。

第三話 聖王の治世。公正と平穏の時代。

第四話 英雄の立身。偉大なる師匠。

ヌールッディーンの死

しかし、そんな状況も長くは続きませんでした。

エジプトを手にしたことによって、サラディンは強大な軍を配下にもち、前線での経験も豊富。かつ民衆の支持も厚いという盤石の状態になりました。

しかし、サラディンはそれ以上さらなる権力を欲することなく、元の主君ヌールッディーンには引き続き忠誠を誓ったままの姿勢をつらぬきます。

この姿勢に、ヌールッディーンの臣下たちはサラディンを疎ましく思うものの、ヌールッディーン自身はサラディンを攻める理由がないまま月日が流れていきます。

そして数年の歳月が流れた1174年、ついにヌールッディーンが病気で没することになります。

サラディンは、ヌールッディーンの死をきっかけに、自らがその正当な後継者であることを宣言します。

ヌールッディーン亡き後のシリアに絶対的な後継者はおらず、まだ幼い彼の息子とその取り巻きたちではサラディンを抑えることはできませんでした。

サラディンはその後約10年かけて、争いを伴うことなく、静かにシリア全土を掌握していきました。

こうして、シリア・エジプト全土にまたがるイスラム世界に強力な指導者が誕生することとなったのです。

絶対悪

ヌールッディーンの死からしばらくして、一人のフランク人捕虜が釈放されました。

この男の名は、ルノー・ド・シャティヨン。

元はアンティオキア公国の領主で、地中海各地で周辺に強奪や虐殺、脅迫行為を行なっていたことが原因で身柄を拘束されていた人物です。

約15年間の服役を終えたこの男は、未だフランク人が支配する聖地エルサレムに趣き、早速その一部の領土を得ます。

そしてルノーは、一地方の領主に落ち着いた後も懲りずにイスラムの商隊に対して襲撃を続けます。

このとき、イスラムとの間には休戦協定が結ばれていたのですが、それを気にも留めない暴挙でした。

彼の頭の中は初代の十字軍の方針を色濃く反映したもので、あくまでアラブ人を異教徒であり、そんなものとの契約は無効だと言ってはばからず、ひたすら暴力によって領土を拡大するというものでした。

これは、当時入植から半世紀以上が経って現地化が進んだ他のフランク人とは大きく異なりました。

ルノーは数年に渡って暴虐の限りを尽くし、これまでフランク人に対して柔和な政策を取っていたサラディンの態度を変化させることとなります。

サラディンの人物像

サラディンの人物像については、多くの逸話が残されています。

そのいずれも、彼の敵味方問わず相手をいたわる優しさや性格の良さを表すものです。

ヌールッディーンも贅沢を嫌う高潔な人物であったと言われますが、サラディンの場合はそれに加えて親しみやすい人物だったということが語り継がれています。

体格は小柄で手入れされたあごひげを生やした気のいいおじさんという感じで、長身・容姿端麗で他者を圧倒しがちなヌールッディーンとは対称的でした。

ある時、サラディンがフランク人と陣を構えて戦闘を行なっていたとき、フランク陣営から取り乱した女性がやってきました。

彼女曰く、自分の子供がイスラム兵に連れ去られてしまったということで、大変落ち込んでいるようなのです。

サラディンはこれに同情し、部下を奴隷市場に向かわせて子供を取り戻したといいます。

またある時、サラディンは大変疲れて自らのテントに戻ってきた時、部下の奴隷が書類にサインを求めてやってきました。

「今は疲れているから後にしてくれ」と言って追い返すのですが、奴隷はなかなか引き下がりません。

困ったサラディンは、「インクがない」と言い訳をします。

すると奴隷はテントの奥を指差して、そこにあるじゃぁありませんか、というのです。

サラディンは振り向いて、「確かに」と言うと腰を持ち上げてテントの奥まで歩き、書類にサインをして返しました。

サラディンは幼少期を、争いが続く地中海沿岸部ではなく、平和で作物に溢れた裕福な内陸のイラク北部の町で過ごしました。

その育ちのよさが彼のこのような性格を産んだのではないかと言われています。

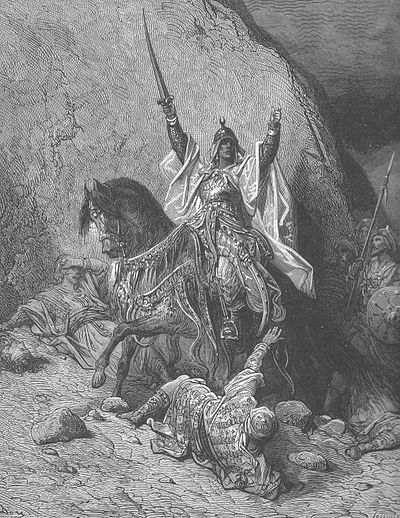

サラディン立つ

1187年、フランク人との休戦協定が切れた後、ついにサラディンはイスラム世界に蜂起をよびかけます。

エジプト、シリア全土の諸侯に、フランク人が卑怯にも協定をないがしろにしたことを伝え、今こそ占領者に対して全兵力をあげてジハードに参加するように訴えました。

すでに、アラブの民の心を掴んでいたサラディンのこの呼びかけに呼応し、トルコ・シリア・エジプト全土から戦士たちが駆けつけました。

そして、フランクの侵略が始まってから約100年たったこの時、はじめてアラブ世界は一人の指導者の旗のもとに同じ目的を持って団結することとなるのです。

サラディンが兵士たちに向かって叫んだひとつの命令は、幾千人もの戦士が繰り返し発するこだまとなってあたりに響き渡りました。

「神の敵に対する勝利を!」

聖戦

ジハードとは、最近では自爆テロを意味することかのように使われていますが、もともとは「ちょっと努力する」的な意味でもあり、大げさなものに使われていたわけではありません。

しかし、この時のジハードはまさに聖戦と呼べるものだったのでしょう。

イスラム世界の大軍団を指揮することになったサラディンは、湖の近くにあるヒッティーンの角と呼ばれる地域に相手をおびき出すことを画策します。

一方のフランク陣営はイスラムの大軍団を前にして、強硬派と慎重派で内部対立が起きておりましたが、最後はルノーを含む強硬派の意見で押し切られ、サラティンめがけて進軍することとなります。

1187年の7月、進軍を開始したフランク軍に対して、サラディンは小規模なゲリラ攻撃を何度もしかけ、長い行軍の道のりの途上で相手を休ませることのないようにしました。

この作戦が功を奏し、ほぼ同数といえる軍がヒッティーンに集結した際には、フランク軍は水の補給も取れない状態で、もはや息も絶え絶えという状態になっていました。

100年に一度のこの機会を逃すことは、サラディンにとっては絶対に避けなければならないことでした。

どんな大義名分があろうとも、アラブの戦士は秋になれば故郷に帰ってしまい、せっかく集めた軍団は離散してしまいます。

そんな中、有利に思えるこの状況でも、サラディンは決して勢いに任せて攻め入ることをしません。

それは、彼がこれまでの歴史で幾度となく目にしてきた、フランク人の奥底にある狂信的な強さをよくわかっていたからでしょう。

そして、喉の渇きに耐えかねたフランク軍が湖に向けて一心不乱に進軍するのを目にしたとき、サラディンは全軍に攻撃命令を出しました。

フランク軍の数はみるみるうちに減っていき、一見もう勝負あったかに見えました。

しかし、数が減るにつれてフランク軍の跳ね返す力はどんどん強まっていき、最後の旗が倒れるまでに何度も一進一退の攻防が繰り返されました。

とうとう最終的には数の力で圧倒されたフランク軍が壊滅し、サラディンの決定的勝利となります。

フランク軍団を率いていたエルサレム王は捕らえられ、暴虐の限りを働いてきたルノーはサラディン自らの手によって処刑されました。

まとめ

フランク人の初代遠征から約100年、当時を生きていたアラブの人々からすればこれがどんなに歴史的勝利だったか想像もつきません。

100年という期間は、祖父母の代から語り継がれうる出来事であり、その時代を生きる人にとっては歴史の全てであっただろうというようにも感じます。

ヒッティーンの戦いに勝利したサラディンは聖地エルサレムの他、主要なフランク人の占領地をアラブ世界に回復していき、地中海沿岸がほぼ元に戻ったと言っても差し支えない状態になりました。

しかし、この地での出来事が完全に決着するのにはまだ次なる100年の月日が必要となります。

住居を追われたフランク人たちは、沿岸部のある都市に集結することになり、サラディンをもってしても手が出せないような強固な一枚岩となっていきます。