講座もそろそろ終盤にさしかかってきてまいりました。

6日目は言語に関する教育を学んでいきます。

5日目以前についてはこちら

言葉の重要性

言葉というのは言わずもがな、コミュニケーションのための道具です。

言葉を使って、人と友好な関係を築いたり、時にことが自分に有利にはたらくように仕向けたりと、うまく使いこなすことで、上手に人生を歩んでいくことができるでしょう。

言語は日本語や英語、中国語など必ずしも目に見える形の道具だけではなく、メタ言語といってわざわざ声だしたり書いて表現したりしないニュアンスを含みます。

日本人同士のコミュニケーションでは特にこの空気感というか、言葉にしないメタ言語の割合が多いといわれます。

それから、言葉は思考の道具にもなります。

だれしも、頭の中でものを考える時は言語で考えていないでしょうか。

特に複雑化する世の中においては、思考力というのも非常に重要な生き抜く力となります。

幼児期の言葉

言葉は一度に習得し始めるのではなく、話し言葉と書き言葉に大きくわけることができ、発達の段階に応じて興味をもつ対象が異なってきます。

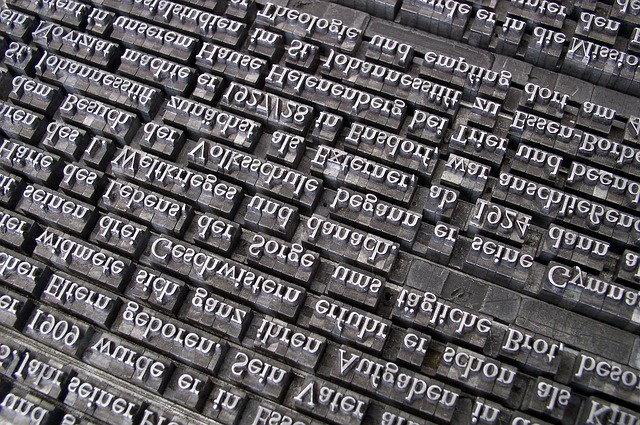

- 話し言葉:音声を媒介とした言語活動

- 書き言葉:文字や記号を媒介とした言語活動

話し言葉の敏感期はかなり早く、生後7ヶ月ごろには周囲にある音の中から母語のイントネーションを聞き分けられるようになるといいます。

母語に関しては胎児がお腹の中にいる段階から、体を伝わって聞こえてくる発音の間や抑揚にとても敏感になっているので、誕生後も特に母親の発する声に敏感に反応します。

文字に関しては、3歳半ごろから「書く」という行動に興味を持つようになり、さらにそのあと4歳くらいから「読む」ことに敏感になります。

言語教育

モンテッソーリ教育での言語教育は、初語が出てくるまでは特別な言語指導はいらないといいます。

この時期に重要なのはとにかくたくさん話しかけること。

最初は何も喋らないことが多いのですが、多くの言葉があたかも体内に蓄積されていくかのように溜まっていき、最終的には「アー」とか「ウー」とかいった形で外に出てくるようになります。

これは声帯を使う練習をしているのであり、かつ話者の発音をまねしようとしています。

10ヶ月ごろになると、話者がいつも同じものを指して同じ発音をしていることに気づくようになってきます。

そして1歳ごろになると、言葉が出てくるようになります。

こうなってきたら、大人は少しずつ言語教育を意識していきます。

まず最初は実物を使って、ものには名前があるということを意識づけるようにしていきます。

例えば、バナナであれば実物のバナナが手元にある時に「ば・な・な」と名称をゆっくり教えるのに合わせて、そのものの形や色、手触りや匂いなどを言語の発音と結びつけていきます。

ある程度ものの名前を言えるようになってきたら、今度は抽象化という活動をしていきます。

すなわち実物が手元にない、写真やイラストを使っても相変わらずそれは「バナナ」と呼ぶんだということを教えていきます。

実物を実際に用意できるものはそれ程多くないので、語彙を増やして行く過程では写真やイラストは非常に頼りになります。

写真やイラストを3次元のものと結びつけるには、ものがイメージとして頭の中にある程度抽象化されている必要があるのです。

最終的には3歳以降になって「ば」と「な」と「な」の3つのひらがなを連ねることで、この世界ではバナナのことを表現できるんだということを学びます。

文字で表すことができて、ものを完全に抽象化できたと言えます。

名称練習

ものの名称を教える時の練習方法には、決まった三段階のステップがあります。

同じものを指していても、上のものほど簡単で、下に行くほど難しくなります。

- 第一段階:「これは◯◯です」

- 第二段階:「◯◯はどれですか?」(いくつかものを並べて)

- 第三段階:「これはなんですか?」

第三段階までできて、該当のものの名称を理解したと言えるでしょう。

これをいろんなものに対してとにかく繰り返します。

大人の心構え

言語教育において、教える大人側が知っておくべきことがいくつかあります。

教育の前に信頼関係ありき

言葉はただ聞かせればいい、というわけではなく、その子どもが「この人は信頼できる」と認めた人の言葉しか吸収しないのです。

大人でもそうですよね。馬耳東風ということわざもあります。

つまりは、ただスピーカーから再生される英語教材の発音を聞かせていてもあまり効果はないわけです。

早くできることには意味がない

言葉は能力の一種ではありますが、人間の生活においてはただの道具なのです。

子どもにとって重要なことは、言語能力が完成する6歳までに日常生活を送るのに差し障りない水準に達していることであって。早くできることではありません。

同じ月齢の子と比べて言葉の発達が遅いとかいうことを気にするのは、ただ親のプライドのためであるということです。

強制しない

無口なのを好む人だっています。

しゃべりたくなさそうなのに無理やり話かけるようなことはやめましょう。

そもそも成人女性の1日あたりのコミュニケーション回数は20,000回にものぼるのに対して、成人男性は7,000回と約1/3しかないのです。

人によって、子どもによってもコミュニケーションしたい頻度が違うということを知っておきましょう。

会話を楽しむ

言葉の量が必要だからと言って、一方的に話しかけるようなことがあってはいけません。

言葉はコミュニケーションの道具なので、練習のときでもそのコミュニケーションを相互に楽しみながらやるように注意しましょう。

口元をはっきりみせてゆっくりと

話しかけるときは、よく子どもの目を見て、口元をゆっくりと動かすようにしましょう。

最初は口の形を真似るところから始まります。

同じ言葉をなんども聞かせる

一回で覚えられることはほとんどありません。

同じものをなんども目にした時は、何度でも繰り返し発音するようにしましょう。

訂正しない

ものの名称を間違ったからといって訂正するのはやめましょう。

間違ったことは言ってはいけないのか?という誤った意識を子どもに植え付けることになりかねません。

まとめ

0-3歳時点では、それほど特徴的な教育方法ではありません。

砂文字板など、モンテッソーリに特有な教具が出てくるのは3歳以降の活動になりますね。

モンテッソーリ講座記事: