作った3Dモデルをプリントしたいのだが、なかなかいい方法が見つからずにさまよっている状態が続いていました。

関連記事:3Dプリントサービスが高すぎる!そんなアナタに第二の選択肢

ひとまず、fabcafeの予約は入れたものの、最初は失敗するかもしれないし、何度も気の済むまで作れる環境でやりたいなぁと思ったので、3番目の選択肢であるfablab(ファブラボ)に行ってみようかと考えました。

- Web経由の3Dプリントサービスを利用する

- 近くのfabcafe(ファブカフェ)を利用する

- 全国各地にあるfablab(ファブラボ)を利用する

- 3Dプリンターを買って自分でやる

fablabとはなにか?

ファブラボとは何か?

ファブラボは、デジタルからアナログまでの多様な工作機械を備えた、実験的な市民工房のネットワークです。個人による自由なものづくりの可能性を拡げ、「自分たちの使うものを、使う人自身がつくる文化」を醸成することを目指しています。

ー fablab japan HPより

つまり、一般市民でも3Dプリンタなどのデジタル工作機器が気軽につかえるように組織された市民ボランティアのようなものということですね。

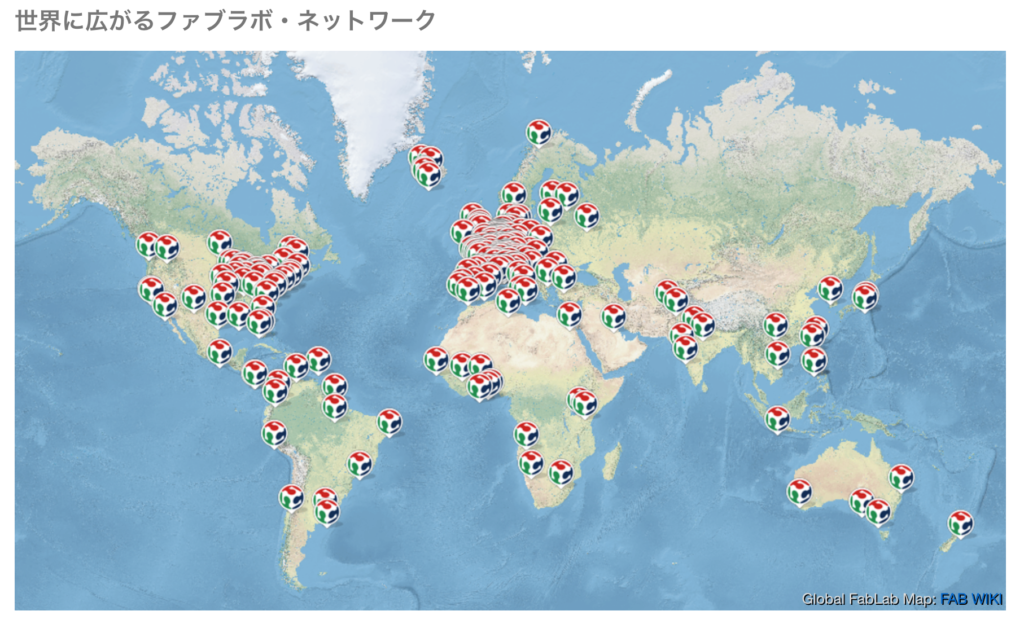

マサチューセッツ工科大学からはじまったムーブメントで、現在は全世界数十カ国に広がっています。

日本国内だけでも2017年現在で約20箇所程度あるようです。

3Dプリンタなどのデジタル工作機器は、一部家庭に置けるレベルにはなってきたものの、誰でも使えるとはまだ言い難く一般市民にとっては遠い存在ですね。

これを市民に広げるのがファブラボの使命ということです。

fablabの使い方

いくつかファブラボのWebサイトを見ている限り、場所によって申し込み方法も違うようなのですが、多くは「会員制」をとっているところが多いように見受けられました。

フィットネスクラブのように平日会員、休日会員、フル会員などのような感じですね。

わたしの行動範囲で最もアクセスしやすかったのはファブラボ渋谷なんですが、ここはちょっと特殊でアプライ制という制度を取り入れていました。

ある程度成果物が見据えている方を対象としていて、作りたいものの概要をプロジェクトとして申請書に記入して提出する形です。

OKがもらえれば、オープンラボとして使える毎週金曜の時間、必要な機器の講習ののち、デジファブ機器を自由に使わせてくれるという仕組みですね。

申請書を書く

プロジェクトというほど大それたものでもないので、若干気がひけるのですが、そんなこと言っても仕方ないのでとりあえず申請書を書いてみます。

プロジェクト名は適当に、おもちゃづくりなので「こどもと一緒におもちゃをつくろう」みたいな感じにしました。

プロジェクト参加人数は1名……孤独です。

スケジュールも書かないといけません。1日で全部できたらいいなぁという希望的観測も含めて直近の金曜日1日だけを記載しました。

作成するプロダクトの説明は、簡単な概要説明と各3Dモデルの寸法を書き、Fusion360のスクリーンキャプチャを添付します。

参加者のスキルは3D CADツールのFusion360のみ!

……スカスカで寂しいので2D描画ツールのところにたまに使っているWindowsのペイントとフリーソフトのGimpを、履歴書の普通自動車運転免許的な位置付けで記載し、箔をつけます。

設問もあと少しなのですが、最後の方に「OpenLabで実施する意義」という難し目の設問があります。

意義と言われると何を書けばいいのか悩んでしまうのですが、ファブラボにはファブラボ憲章という声明文のようなものがあるので、それに沿っていることを記載することにしました。

ファブラボ憲章はいくつか項目がありますが、利用者が意識すべきところは以下のあたりかと思いました。

- 機材を丁寧に扱ってね

- 学んだことを世間に広げてね

- いつかfablabに貢献してね

このあたりを意識して、営利目的でなく、個人の学習と世間(子供)へのフィードバックを目的とした活動であることを力説する文章を書きました。

まとめ

以上のように申請書が完成したらメールを送信!

はたしてどうなることやら。