ホワイトカラーの生産性向上が叫ばれて久しい。

日本はトヨタ生産方式に代表されるカイゼンやカンバンといったプロセスが、高い生産性を生み出していた歴史があります。

これによって長らく、日本の経営手法は外国の企業から注目を集めていたのですが、いずれも工場のブルーカラーの現場での話なのでした。

日本のホワイトカラーの生産性は後にも先にも世界から注目を集めたことなんてなくて、バブル期にぞろぞろ連れ立って何人も海外出張に来た割には何も決めずに帰って行くという光景を、奇異の目でみられていただけなんですね。

実際、日本のGDP(国内総生産)は2009年に中国に逆転されて3位に転落したことが記憶に新しいですが、一人当たりGDPに換算すると現在26位なんですね。

世界3位の経済大国なんていまだに言う人がいますけど、ホントは26位なんです。

全然大国じゃありません。人口が多いだけです。(そういう意味だと中国も未だ76位なんですが)

ホワイトカラーの生産性が上がらない理由

ホワイトカラーに求められていることは、一言でいうとイノベーションなんですね。

技術の変革かビジネスの変革のどちらかです。

言われたことをマニュアル通りにオペレーションするのは、キレイなオフィスに勤めていてもブルーカラーなんです。

日本の「総合職」という謎の職種は、このホワイトカラーの要素とブルーカラーの要素を一緒くたにしたものであって、時にはイノベーティブな仕事をすることもありますが、大半は定型的オペレーションで業務時間が埋まっていたりします。

外資系企業では、総合などという曖昧な呼び方はなく、ブルーカラー的役割の方はアシスタントという名目で、オペレーション業務しかしませんが、定時になったらさっさと帰ります。

日本の企業で問題なのは、本来はホワイトカラーであるべき人がブルーカラーの仕事をやってしまうからなんです。

なんでこういうことが起きるかというと、ブルーカラーの仕事は簡単なんです。

コピーを1枚とる時間のように、結果の予測がつきやすく、容易に計測可能です。そして失敗の可能性がほとんどないです。

だから、ホワイトカラーとしての高い給与をもらいつつも簡単な仕事しかしない人が出てくるので、一向に組織の生産性が上がらないのです。

個人としてできることは

とはいえ、仕組みが変わることを夢見ていても無駄でしょう。

自分がホワイトカラーであるのであれば、自分が変わらなければいけないのです。

もちろん、出世して組織の長になって変革する!というのもいいですが、ちょっと目標が高すぎて何年かかるかわかりませんし、手が届かない人の方が多いでしょう。

もう少し、自分の半径3メートル以内でできることを考えましょう。

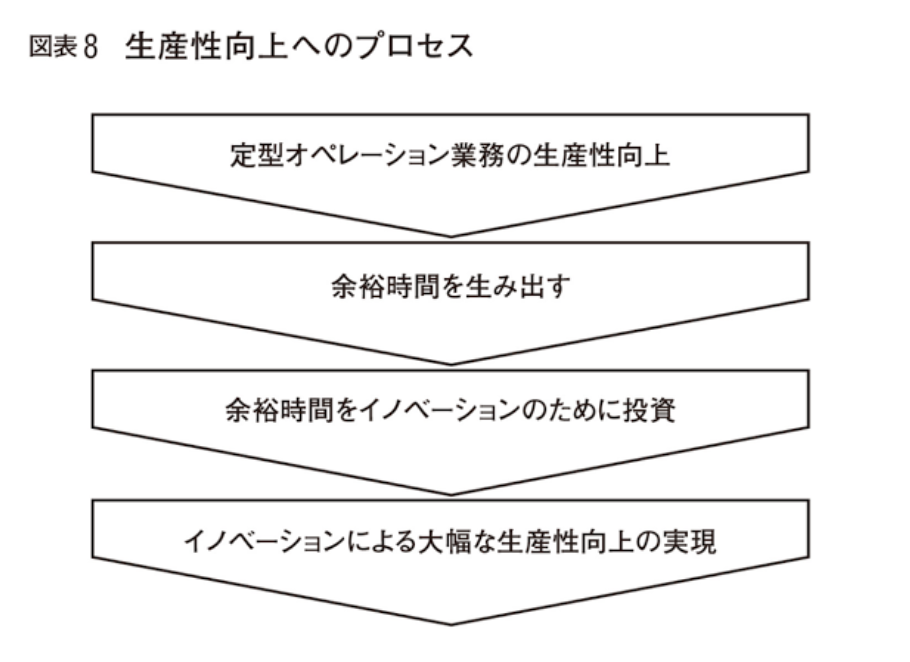

今読んでいる生産性の本に以下のような図がありました。

出展:生産性/伊賀 秦代

この図でいうと、マジメに働く人の多くは一番上の「定型オペレーション業務の生産性向上」は実行できています。

そして時折2つめの段階「余裕時間を生み出す」に到達することがあります。

しかし、ここで多くの人は3段階目の「余裕時間をイノベーションのために投資」をしません。

余裕時間を生み出したことでほっとしてしまい、業務時間をだらだらと過ごして楽をしてしまいます。

そうなると、「最近アイツ仕事してないな」というのが徐々にまわりに伝わって上司から新しい定型オペレーション業務を追加されてしまい、1番目の段階に逆戻りです。

このループに陥ってしまうと、一向に生産性は向上しません。

では、なぜ3段階目の投資をしないのか。

それは、3段階目の仕事は失敗する可能性が高いからです。

失敗するのが怖い、ただそれだけの理由です。

しかし、失敗を恐れてチャレンジという名の投資をしないといつまでたっても理想の4段階目には到達できないのです。

だから成功するまで、何回でも3段階目にチャレンジしなければなりません。

そして、自分が3段階目にチャレンジしていることを、成果が出ていなくてもまわりにアピールしましょう。

そうすることで、周囲に「アイツにこんな定型業務をふるのは悪いな」という空気を作れたら勝ちです。

つまり、生産性向上に必要なのは「勇気」、それだけのシンプルなことなのです。

アドラーの心理学につながりましたね。